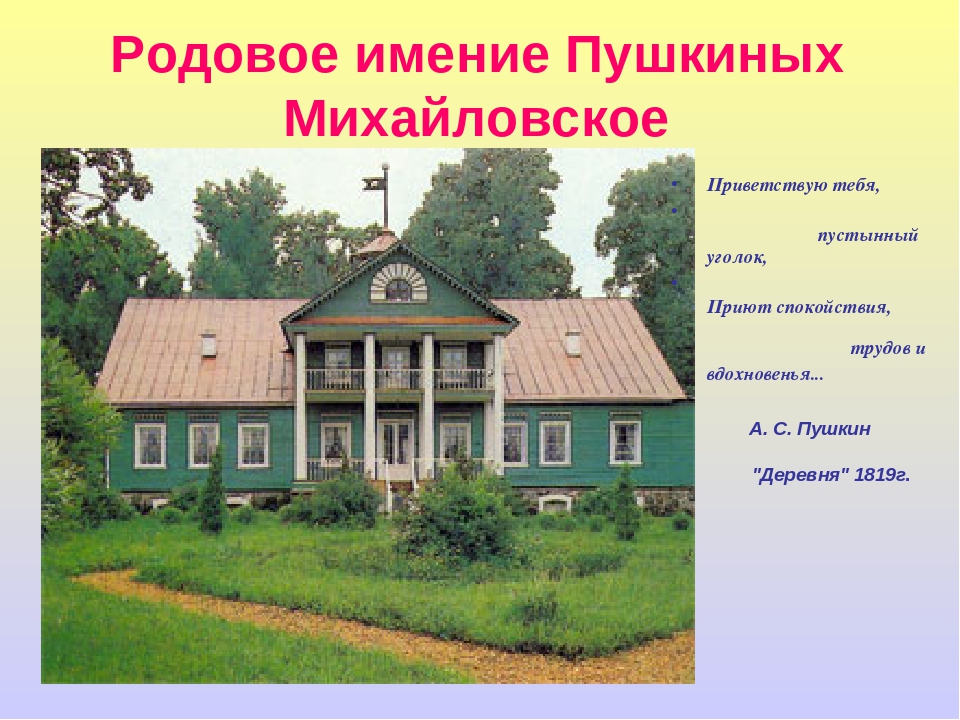

Родовое имение пушкина михайловское: Село Михайловское — музей-заповедник Пушкина

Пушкинские горы. Часть 1: Сельцо Михайловское

В Псковской области есть удивительное место — Пушкинские горы. Его называют по-разному — Пушкиногорье, Святые горы, Святогорье… Навсегда эти места связаны с именем Александра Сергеевича Пушкина. Но обо всем по-порядку.

♦ По теме: Пушкинские горы за три дня: что посмотреть, экскурсии, гостиницы

История Михайловского

Уже в VI-IX веках были заселены территории вдоль рек Сороти, Луговки, Великой. В X-XI веках здесь были построены крепости Велье, Воронич, Врев, защищавшие торговые пути между Европой и Русью. Здесь, на берегах реки Сороть выросли усадьбы Петровское, Михайловское, Тригорское. Чуть в стороне — Святогорский Свято-Успенский монастырь, где похоронен великий поэт и его предки.

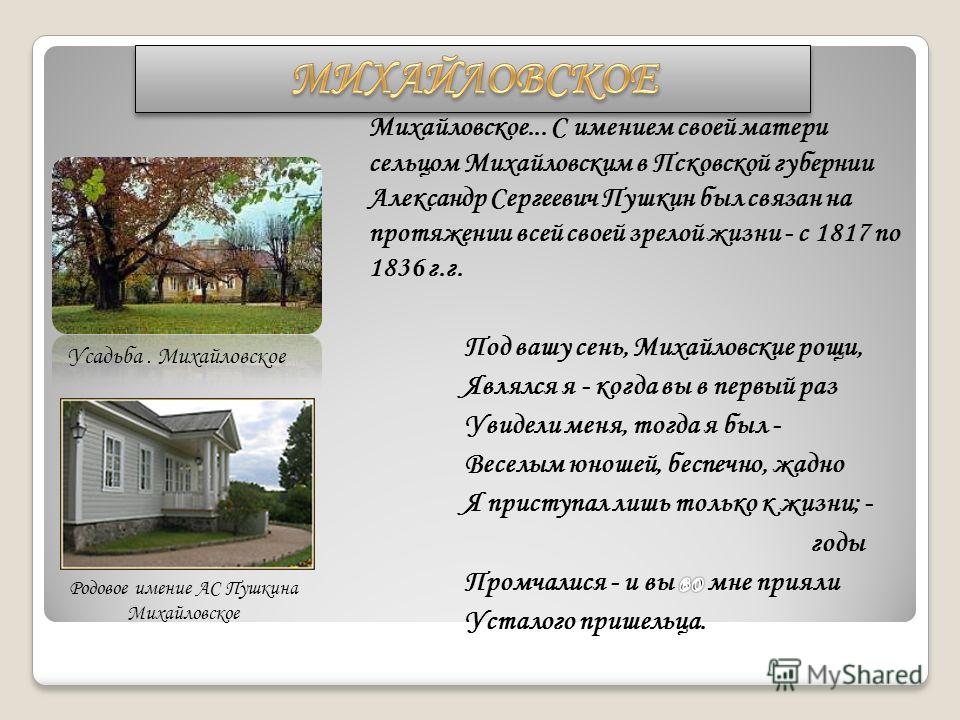

Михайловское — родовое имение Ганнибалов. Его история начинается в 1742 году, когда императрица Елизавета Петровна пожаловала эти земли «арапу Петра Великого», прадеду Пушкина, Абраму Михайловичу Ганнибалу. Тогда эти земли назывались Михайловская губа. После его смерти в 1781 г. земли разделили между тремя сыновьями арапа. Осип Абрамович Ганнибал, дед поэта, получил во владение сельцо Михайловское. В 1806 году оно перешло к Марии Алексеевне Ганнибал, бабушке Пушкина. С 1816 по 1836 год Михайловским владела мать поэта — Надежда Осиповна Пушкина.

Вот уголок, где для меня

Безмолвно протекали

Часы печальных дум иль снов отрадных,

Часы трудов свободно вдохновенных.

Пушкин в Михайловском

Пушкин приезжал сюда несколько раз: в июне 1817 года после окончания Царскосельского лицея, затем в 1819 г. Здесь он провел два года своей ссылки — с 1824 по 1826 года. Он был осужден за то, что «у заезжего англичанина брал уроки афеизма» (т.

Именно здесь он пишет многие свои знаменитые произведения, оттачивает слог. Здесь же он знакомится с народной жизнью, работает в библиотеке Святогорского монастыря, общается со святыми отцами. Здесь Пушкин становится не только поэтом, но и историком, этнографом. После ссылки он приезжал сюда в 1826, 1827, в 1835 годах. В апреле 1836 года он привез хоронить сюда свою мать. После ее смерти имение перешло ее детям — Александру, Льву и Ольге.

Александр Сергеевич планировал выкупить имение, но в 1837 году он погиб… Он был похоронен неподалеку, в Святогорском монастыре — по повелению императора Николая I «хоронить подалее от обеих столиц».

Сельцо Михайловское. Литография П.Александрова по рис. И.Иванова, 1838 г., единственное сохранившееся изображение усадьбы пушкинского времени

Опека выкупила имение у брата и сестры поэта. Сюда дважды, в 1841 и 1842 годах приезжала Наталья Николаевна, вдова. Затем, почти 20 лет имение пустовало и постепенно разрушалось. В 1866 году владельцем Михайловского стал младший сын поэта, Григорий Александрович. Поскольку старый дом совсем обветшал, он продал его на своз и на старом фундаменте построил новый. В 1899 г., в год празднования столетия со дня рождения Пушкина, Михайловское было выкуплено и поступило в государственную собственность. Здесь была устроена Колония для престарелых литераторов, в июне 1911 года открылся первый Пушкинский музей.

Сюда дважды, в 1841 и 1842 годах приезжала Наталья Николаевна, вдова. Затем, почти 20 лет имение пустовало и постепенно разрушалось. В 1866 году владельцем Михайловского стал младший сын поэта, Григорий Александрович. Поскольку старый дом совсем обветшал, он продал его на своз и на старом фундаменте построил новый. В 1899 г., в год празднования столетия со дня рождения Пушкина, Михайловское было выкуплено и поступило в государственную собственность. Здесь была устроена Колония для престарелых литераторов, в июне 1911 года открылся первый Пушкинский музей.

Бурный ХХ век не пощадил Михайловского. В феврале 1918 года Михайловское и соседние усадьбы были сожжены. 17 марта 1922 году постановлением Совета народных комиссаров Михайловское, Тригорское и могила Пушкина были объявлены заповедными. На старых фундаментах на основе архивных документов, старинных картин и литографий были восстановлены постройки.

В годы Великой отечественной войны Пушкиногорье было оккупировано немцами. Усадебные постройки были снова сожжены, в том числе и домик няни поэта — Арины Родионовны, единственный, который сохранялся с пушкинских времен, серьезно пострадал парк. После победы под руководством С.С.Гейченко началось восстановление усадьбы. В ходе археологических изысканий были обнаружены старинные предметы, пережившие пожары, что-то привезли из других музеев. И сейчас Михайловское красиво как никогда.

Усадебные постройки были снова сожжены, в том числе и домик няни поэта — Арины Родионовны, единственный, который сохранялся с пушкинских времен, серьезно пострадал парк. После победы под руководством С.С.Гейченко началось восстановление усадьбы. В ходе археологических изысканий были обнаружены старинные предметы, пережившие пожары, что-то привезли из других музеев. И сейчас Михайловское красиво как никогда.

Фотографии Михайловского

У входа в усадьбу вас встречает небольшой пруд с островом Уединения посередине:

Пруд в Михайловском

Мостик

Здание бывшего льнохранилища было построено при сыне поэта, Григории Александровиче, в 1870-е годы. Сейчас здесь выставочный зал.

Здание бывшего льнохранилища

Мостик

Здание бывшего льнохранилища

Перейдя через мостик, мы оказываемся у необычного зеленого дома. В окнах — коллекция самоваров, на стенах — забавные коряги и изделия из дерево. На стене мемориальная доска. Этому человеку Михайловское обязано своим восстановлением после войны. Не будь Семёна Степановича Гейченко, не было бы, наверное, и Михайловского, и заповедника «Пушкинские горы».

Этому человеку Михайловское обязано своим восстановлением после войны. Не будь Семёна Степановича Гейченко, не было бы, наверное, и Михайловского, и заповедника «Пушкинские горы».

Мемориальная доска на стене дома С.С.Гейченко

Дом, где жил директор заповедника С.С.Гейченко

Рядом с домом — дуб

. Тот самый, что «у Лукоморья»:Тот самый дуб у Лукоморья

За деревьями виднеется постройка из камня. Судя по всему, она тоже построена в 1870-е годы, когда усадьбой владел сын поэта, Григорий Александрович Пушкин:

Постройки

Вдоль дороги, ведущей к усадебному дому — цветник. За забором виднеется фундамент — все, что осталось от конюшни и каретника:

Цветник

Пройдя еще немного, вы оказываетесь среди усадебных построек. По левую руку — деревянные ворота, за которыми тянется подъездная еловая аллея:

Ворота

Перед ней — здание Колонии для престарелых литераторов, построенное в 1911 г. по проекту архитектора В.А.Щуко. Изначально зданий было два, однако одно из них было разрушено в годы войны. Интересно, что помимо литераторов здесь жили и учителя, подорвавшие свое здоровье в педагогической работе. Сейчас в этом здании открыта экспозиция «Судьба сельца Михайловского. 1899-1949 г.».

по проекту архитектора В.А.Щуко. Изначально зданий было два, однако одно из них было разрушено в годы войны. Интересно, что помимо литераторов здесь жили и учителя, подорвавшие свое здоровье в педагогической работе. Сейчас в этом здании открыта экспозиция «Судьба сельца Михайловского. 1899-1949 г.».

Колония для престарелых литераторов

Перед главным домом — огромный дерновый круг, на котором высажены 26 лип. Они были посажены в начале ХХ века, когда в усадьбе открылся первый пушкинский музей. В центре растет огромный вяз, посаженный Григорием Александровичем Пушкиным. За пышной листвой почти и не видны постройки усадьбы.

Усадебная постройка

Неподалеку, на деревянном постаменте и деревянном лафете — пушка-мортирка, отлитая в 1771 г. Из нее стреляли по случаю праздников и торжеств. Среди крестьян ходила шутка: «Как же так: у Пушкиных — и без пушки».

Пушка-мортирка

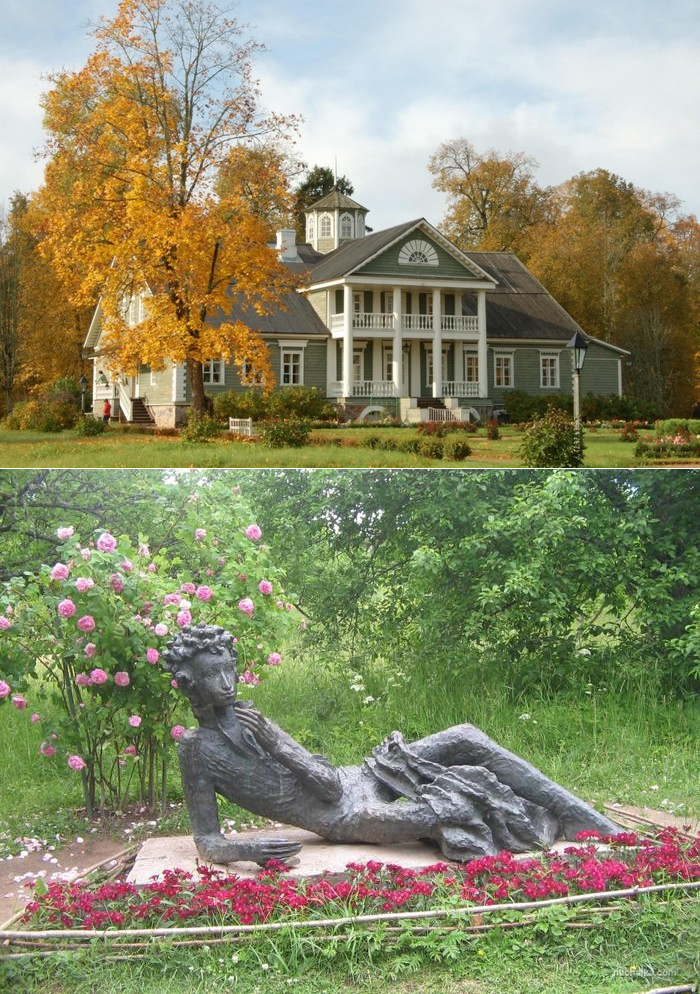

А вот, наконец, и усадебный дом:

Усадебный дом и дерновый круг перед ним

Главный дом

И высокое крыльцо:

Крыльцо

К сожалению, когда я была в Пушкинских горах, фотографировать внутри помещений было нельзя (сейчас можно).

Дом деревянного строения на каменном фундаменте, крыт и обшит тесом длиною 8, а шириною 6 сажен. К нему подъездов с крыльцами 2. Балкон один…». М.И.Осипова, соседка Пушкина из Тригорского, так описывала обстановку дома: «Вся мебель, какая была в домике при Пушкине, была Ганнибаловская. Пушкин ничего себе нового не заводил. Самый дом был довольно стар… Вся обстановка комнаток Михайловского была очень скромна…

— Опись от 1838 года

К сожалению, время не пощадило того самого пушкинского дома. От него остался лишь фундамент, а то, что мы видим сейчас, было восстановлено по старинным чертежам и рисункам после войны.

По обе стороны от дома — два флигеля. Один — это банька, где в летние месяцы жила няня Арина Родионовна (зимой она жила в доме). Другой флигель —

«Домик няни»

От дома открывается красивый вид в сторону Савкиной горки — древнего городища, где когда-то Пушкин мечтал приобрести участок.

Вид в сторону Савкиной горки

Внизу за деревьями поблескивает река Сороть и озеро Кучане (Петровское).

Забор

Вид на озеро Кучане

У излучины речки — ветряная мельница, тоже восстановленная:

Мельница

В огороде неподалеку от усадебного дома — связки льна. Когда-то на Псковской земле разводили лен.

Снопы льна

Обойдя усадебный дом, оказываешься на высоком пригорке, с которого открывается широкий вид на Сороть и Кучане. На противоположной стороне озера, там, где выделяются деревья, белеет беседка. Это — Петровское, имение Абрама Петровича Ганнибала, перешедшее затем к его сыну Петру Абрамовичу, двоюродному деду поэта.

Река Сороть и озеро Кучане

Вниз от усадебного дома к реке и заливным лугам спускается лестница:

Усадебный дом

Усадебный дом

Остановимся пока на этом. Впереди нас ждет прогулка к мельнице и по парку…

Впереди нас ждет прогулка к мельнице и по парку…

В статье использованы материалы книги «Весь пушкинский заповедник. Путеводитель», 2012.

Часы работы: с 9.00 до 17.00 (01.12 — 31.03 и 1.05 — 14.11), кроме понедельника и последнего вторника каждого месяца.

© Сайт «История и путешествия», 2009-2021. Копирование и перепечатка любых материалов и фотографий с сайта anashina.com в электронных публикациях и печатных изданиях запрещены.

- Дешевые авиабилеты: Aviasales

- Гостиницы и базы отдыха: Booking

- Туристическая страховка: Cherehapa

- Экскурсии на русском языке: Tripster и Sputnik8

Царскосельский лицей, Михайловское, Болдино, квартиры Пушкина на Арбате и на Мойке.

На карте России можно поставить множество флажков — мест, связанных с именем Александра Пушкина. Практически все они описаны в его поэтических произведениях и прозе. Мы отобрали пять из них и приглашаем вас на экскурсию по местам, где жил и работал поэт.

Практически все они описаны в его поэтических произведениях и прозе. Мы отобрали пять из них и приглашаем вас на экскурсию по местам, где жил и работал поэт.

Мемориальный Музей-лицей

В Императорском Царскосельском лицее Александр Пушкин воспитывался с 1811 по 1817 год. Именно здесь, на экзамене при переходе с младшего курса на старший, 14-летний поэт прочитал свое стихотворение «Воспоминания в Царском Селе». Оно было отмечено Гавриилом Державиным. Первый лицейский выпуск подарил Пушкину друзей, с которыми он сохранял теплые отношения до конца жизни.

Сегодня в Лицее восстановлена обстановка, которая была здесь в годы учебы Пушкина: Большой зал, библиотека с подлинными книгами, классы и спальни лицеистов, квартира гувернера и учителя рисования Сергея Чирикова. Рядом с музеем установлен памятник Пушкину работы скульптора Роберта Баха 1900 года.

Музей-заповедник «Михайловское»

Пушкин посещал Михайловское, имение своей матери, несколько раз, но самым длительным пребыванием поэта в имении были годы ссылки (1824–1826). Здесь он написал центральные главы «Евгения Онегина» и «Бориса Годунова», поэмы «Цыганы» и «Граф Нулин», стихи. Отсюда Пушкин следил за подготовкой восстания 1825 года. На выезде из имения стоит памятный верстовой столб с табличкой: «До Сенатской площади осталось 416 верст». В последний раз Пушкин приезжал в Михайловское на похороны матери, а в 1837 году и сам он был похоронен здесь же.

Здесь он написал центральные главы «Евгения Онегина» и «Бориса Годунова», поэмы «Цыганы» и «Граф Нулин», стихи. Отсюда Пушкин следил за подготовкой восстания 1825 года. На выезде из имения стоит памятный верстовой столб с табличкой: «До Сенатской площади осталось 416 верст». В последний раз Пушкин приезжал в Михайловское на похороны матери, а в 1837 году и сам он был похоронен здесь же.

Первый пушкинский музей был организован в имении в 1911 году. На протяжении ХХ века усадьба неоднократно разрушалась и восстанавливалась. Сегодня в Михайловском и его окрестностях все напоминает о поэте: дом Пушкина с его кабинетом, домик его няни, парковые аллеи имени Керн и Татьяны Лариной. В музей-заповедник входят городища Велье, Воронич, Врев и другие памятники, которые рассказывают о древней истории Псковской области.

Музей-заповедник «Болдино»

В Болдино, родовое имение Пушкиных, поэт приезжал трижды. Вспышки холеры осенью 1830 года вынудили Пушкина прожить здесь около трех месяцев. Это время вошло в историю литературы под названием Болдинская осень. За осенние дни, проведенные в Болдине, Пушкин написал несколько десятков лирических стихотворений, последние главы «Евгения Онегина», «Маленькие трагедии», «Домик в Коломне», «Повести Белкина», «Пиковую даму», «Медного всадника», сказки и множество других произведений.

Это время вошло в историю литературы под названием Болдинская осень. За осенние дни, проведенные в Болдине, Пушкин написал несколько десятков лирических стихотворений, последние главы «Евгения Онегина», «Маленькие трагедии», «Домик в Коломне», «Повести Белкина», «Пиковую даму», «Медного всадника», сказки и множество других произведений.

В конце ХХ века усадебный комплекс полностью реконструировали. Теперь здесь вновь появились барский дом, людская, баня, конюшня и другие постройки. В домах церковного приюта открыт детский музей пушкинских сказок. Каждый посетитель может выбрать экскурсионную программу по своим интересам: «Бал пушкинской эпохи», «Урок в церковно-приходской школе», театрали

Усадьба «Михайловское» в Псковской области

С именем Пушкина связано немало мест, но Михайловское – одно из самых главных. Здесь он отдыхал в юности, здесь два года пробыл в ссылке, сюда неоднократно возвращался за отдыхом и вдохновением. Здесь написаны основные главы романа «Евгений Онегин» — с третьей по седьмую, и еще целый ряд известных произведений – «Борис Годунов», «Цыгане», «Граф Нулин», «Арап Петра Великого». «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья», «обитель дальняя трудов и чистых нег» — так говорил о Михайловском сам поэт.

«Приют спокойствия, трудов и вдохновенья», «обитель дальняя трудов и чистых нег» — так говорил о Михайловском сам поэт.

Михайловское – родовое поместье матери Пушкина. Оно досталось в вечное владение еще знаменитому прадеду поэта Абраму Петровичу Ганнибалу – тому самому «арапу Петра Великого» — от императрицы Елизаветы Петровны. Дед поэта, Осип Абрамович, построил в сельце господский дом и усадьбу, разбил красивый парк.

После смерти Пушкина усадьба более двадцати лет простояла, заброшенная и никому не нужная. В 1899 году Михайловское было выкуплено у сыновей поэта в казну. В 1922 году здесь основывается Пушкинский заповедник. С годами территория заповедника расширялась – к нему присоединились село Тригорское, Святогорский монастырь, Петровское и древние городища Воронич и Савкина Горка. В 1995 году заповедник преобразовали в Государственный мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник Пушкина с территорией почти в десять тысяч га. В состав заповедника вошли имения родственников, друзей и соседей поэта, древнее городище Велье, славянские могильники VI-X веков. Экспозиция музея насчитывает более 37000 единиц хранения – предметов быта пушкинского времени, а также книг, икон, картин. Правда, к сожалению, большая часть подлинных вещей Пушкина и его семьи из Михайловского не сохранились.

Экспозиция музея насчитывает более 37000 единиц хранения – предметов быта пушкинского времени, а также книг, икон, картин. Правда, к сожалению, большая часть подлинных вещей Пушкина и его семьи из Михайловского не сохранились.

Михайловское расположилось к северу от Пушкинских Гор. Дорога идет через красивый сосновый бор и михайловские рощи. Въезд предваряют валуны: на одном из них выбиты слова «Пушкинский заповедник. Михайловское», а на другом – «Здравствуй, племя младое, незнакомое!» Также по дороге к усадьбе можно заметить бугровскую водяную мельницу (она, вернее ее копия, стояла здесь еще при Пушкине) и фамильную часовню Пушкиных.

Наконец гости попадают в еловую еловую аллею, ведущую к усадебному дому. В аллее до сих пор сохранились двухсотлетние деревья, посаженные еще во времена Ганнибала. Господский дом южной стороной и парадным крыльцом обращен к Михайловскому парку, а северной – к реке. Дом окружают хозяйственные постройки: флигели приказчика и управляющего, кухня-людская, домик няни, старинные амбар и погреб.

Пушкин о Михайловском

Усадебный дом в Михайловском, построенный в конце XVIII века и восстановленный в 1949-м, весьма и весьма скромен. Именно о нем писал Пушкин в поэме «Евгений Онегин»:

Господский дом уединенный,

Горой от ветров огражденный,

Стоял над речкою. Вдали

Пред ним пестрели и цвели

Луга и нивы золотые…

Скромному внешнему виду соответствовала и внутренняя обстановки: мебели было мало, и почти вся она была старой, еще ганнибаловской. В доме нашлось место всего шести комнатам – очень скромно мало для усадебных домов того времени! – передней, комнате няни, спальне родителей, гостиной, столовой и кабинету Пушкина.

В комнату няни мы попадаем прямо из передней. Несмотря на тесноту, родители Пушкина выделили Арине Родионовне хорошую, уютную комнату. Убранство очень простое (как, впрочем, и в господских комнатах): длинная и широкая деревянная лавка, прялки, веретена (во времена Пушкина здесь собирались дворовые девушки Михайловского для занятий рукоделием и мелким ремеслом – для этого и лавка). На стенах – письма Арины Родионовны, которые она писала Пушкину (вернее, писали другие под ее диктовку).

На стенах – письма Арины Родионовны, которые она писала Пушкину (вернее, писали другие под ее диктовку).

Комната родителей Пушкина – самое просторное помещение в доме. Сейчас здесь размещена экспозиция, рассказывающая о круге чтения поэта, его переписке и приездах друзей.

Центральное место в доме занимает гостиная, или зальце – уютная комната с изразцовым камином. Секрет комнаты был в том, что из нее можно было выйти как в переднюю, так и на заднее крыльцо. Пушкин часто пользовался этим, чтобы улизнуть от надоедливых соседей-помещиков: пока те входили в одну дверь, он исчезал в другой. Обстановка и этой «парадной» комнаты проста: диван с двумя креслами, круглый столик, большие напольные часы, портреты предков на стенах. Предмет роскоши здесь, пожалуй, всего один – старинный бильярд (к сожалению, лишь копия пушкинского – настоящий сгорел вместе с домом в 1908 году).

Экспозиция следующей большой комнаты, столовой, посвящена отношениям Пушкина с декабристами. Отсюда мы переходим в самую, пожалуй, интересную комнату дома – рабочий кабинет поэта. Кровать с пологом, письменный стол, камин, диван, шкаф с книгами – все точно так же, как при жизни поэта. Разве что более прибрано: во времена Пушкина здесь царил творческий беспорядок, везде были разбросаны исписанные листы бумаги и обкусанные перья, на столе – помадная банка вместо чернильницы, кровать сломана – вместо одной ножки подставлено полено. В общем, довольно скромная для величайшего поэта обстановка. Единственная ценность комнаты – книги: после окончания ссылки их перевезли в Петербург в 24 огромных ящиках на 12 телегах.

Кровать с пологом, письменный стол, камин, диван, шкаф с книгами – все точно так же, как при жизни поэта. Разве что более прибрано: во времена Пушкина здесь царил творческий беспорядок, везде были разбросаны исписанные листы бумаги и обкусанные перья, на столе – помадная банка вместо чернильницы, кровать сломана – вместо одной ножки подставлено полено. В общем, довольно скромная для величайшего поэта обстановка. Единственная ценность комнаты – книги: после окончания ссылки их перевезли в Петербург в 24 огромных ящиках на 12 телегах.

Более чем обстановка, интересны личные вещи поэта (или их копии): портрет Байрона, пистолет, из которого Пушкин упражнялся в стрельбе, курительные трубки с чубуками, серебряный подсвечник с набором, манежный хлыст для верховой езды, железная трость, с которой он прогуливался по окрестностям, и подножная скамеечка Анны Керн. Над диваном на стене висит старинный медный рог – подарок одного из соседей-помещиков. На камине – расшитая цветным бисером табакерка, шкатулка и бюстик Наполеона (такие бюстики были обязательной принадлежностью кабинета любого либерально настроенного молодого дворянина тех времен).

Цитата

Из комнаты поэта бюстик вместе с портретом Байрона попал прямиком в кабинет Евгения Онегина:

…И лорда Байрона портрет,

И столбик с куклою чугунной

Под шляпой с пасмурным челом,

С руками, сжатыми крестом…

Рядом с господским домом маленький желтый флигель – домик няни. Это изба площадью 7 x 9 метров с двумя крылечками. В нем есть банька и светелка няни с русской печью, большим деревянным сундуком, самоваром, прялкой, небольшим комодом. Единственная подлинная вещь Арины Родионовны, дошедшая до нас, тоже находится здесь: это шкатулка, отделанная красным деревом и служившая копилкой. С внутренней стороны крышки пожелтевший клочок бумаги: «Для чорнаго дня.

Зделан сей ящик 1826 года июля 15 дня».

Еще один флигель – кухня-людская – находится справа от входа в дом-музей. В кухне две комнаты с печами: в одной располагалась господская кухня, где готовились блюда для барского стола, в другой жила кухарка с семьей. Здесь представлены предметы деревенского усадебного быта тех времен: тазы для варки варенья, емкости для хранения муки и замешивания теста, рыбница для заливания рыбы, формы для бланманже и деревянная лопатка для хлеба.

Здесь представлены предметы деревенского усадебного быта тех времен: тазы для варки варенья, емкости для хранения муки и замешивания теста, рыбница для заливания рыбы, формы для бланманже и деревянная лопатка для хлеба.

Далее парк, восточную и западную половины которого разделяет центральная еловая аллея. В парке площадью примерно 9 га нашлось место «Аллее Керн» из лип, березовой аллее, «черному» ганнибаловскому пруду, «острову уединения» и «интимному парку» — склону от господского дома до реки Сороти, на берегу которой он стоит. К реке ведет деревянная лестница, обрамленная жимолостью и сиренью.

Усадьба Михайловское

Михайловское — это целая эпоха в жизни Пушкина. Он приезжал сюда девять раз — впервые в 1817 году, о чем позже вспоминал:

«Вышед из Лицея, я тотчас почти уехал в псковскую деревню моей матери. Помню, как обрадовался сельской жизни, русской бане, клубнике и проч.

».

Влюбленность в здешние места осталась в поэте навсегда; лучшее тому подтверждение — его «михайловские» стихотворения.

Годы михайловской ссылки были самой лучшей порой в судьбе Пушкина. Ему все удавалось, он писал вершинные свои произведения, ему искренне радовались окружающие, его любили женщины, о нем беспокоились друзья.

Как правило, Пушкин задерживался в Михайловском на месяц-другой, обыкновенно — в летнюю или осеннюю пору. Известное исключение из этого правила — двухлетняя ссылка 1824—1826 годов.

В 1837 году поэт — уже своим бездыханным телом — вернулся в эти края навсегда. Стало быть, в десятый — и последний — раз.

В усадьбу Михайловское ведет хорошо натоптанная тенистая дорожка в сосновом лесу. Не доходя пушкинского имения — восстановленная на старом фундаменте Михайло-Архангельская часовня с древним крестом XVI столетия, стоявшая тут еще при Ганнибалах. Свое посвящение часовня получила в память о Михайловском монастыре, что был неподалеку в древности.

Свое посвящение часовня получила в память о Михайловском монастыре, что был неподалеку в древности.

Последние двести метров — и мы на земле, где поэт бывал и живал многократно, дольше всего — во время своей михайловской ссылки в 1824—1826 годах.

Ныне, разумеется, «опальный домик» — не тот, это «новодел». И не первый — собственно, усадебный дом, помнивший Пушкина, пришел в совершенную ветхость уже к 1860-м годам, когда в Михайловском поселился сын поэта Григорий Александрович. Обитал он в родовом имении 33 года — до 1899-го, когда, в рамках подготовки к юбилейным пушкинским торжествам, усадьбу выкупило государство. После проведенной реконструкции здесь устроили колонию для престарелых литераторов, сохранив тем самым необходимое литературное эхо, а в 1911 году в Михайловском открылся первый Пушкинский музей.

Просуществовал Пушкинский музей в Михайловском недолго. Усадьба полностью погибла в 1918 году — ее разграбили и сожгли местные крестьяне: дело по тем временам вполне обыкновенное. (Не поздоровилось, кстати, тогда и памятнику на могиле Пушкина в Святогорском монастыре — его свалили и сбросили с горы.)

(Не поздоровилось, кстати, тогда и памятнику на могиле Пушкина в Святогорском монастыре — его свалили и сбросили с горы.)

В 1922 году в Михайловском вновь появился музей — на этот раз с идеологической «подкладкой», предполагавшей интерпретацию пушкинского творчества как исключительно антицарского и антикрепостнического. К новому юбилею (100-летие смерти Пушкина) усадебный дом восстановили, но простоял он всего семь лет. Во время боев за освобождение Псковской области от фашистов в июле 1944 года этот «новодел» был уничтожен.

Нынешний «вариант» возвели в 1949 году. Позже в музеефицированной усадьбе стараниями легендарного директора Пушкинского музея-заповедника Семена Гейченко заново построили «домик няни», «кухню-людскую», «контору управляющего», «дом управляющего». В приближенных к тому, «как было при Пушкине», комнатах усадебного дома размещена музейная экспозиция; выставочный павильон устроен и в каменном амбаре — единственной сохранившейся постройке XIX века, выросшей в усадьбе при Григории Александровиче Пушкине.

Но главное тут, конечно, не «новоделы», а усадебный парк, в котором неплохо ощущается атмосфера старого дворянского гнезда. Действительно старого — Михайловскую губу императрица Елизавета Петровна пожаловала «арапу Петра Великого» (прадеду поэта) Абраму Петровичу Ганнибалу еще в 1742 году.

Усадьбы Псковской области.

Михайловское (музей-заповедник) — Википедия

Интерьер главного дома в Михайловском«Пу́шкинский запове́дник» — музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» в Пушкиногорском районе Псковской области Российской Федерации.

Полное наименование — «Государственный мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник А. С. Пушкина „Михайловское“».

Общая площадь заповедника составляет 9 713 гектаров.

Объекты заповедника

План Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское». В парке усадьбы Михайловское. Один из мостов в парке Михайловского.

- Могила А. С. Пушкина и некрополь Ганнибалов-Пушкиных в Святогорском Свято-Успенском монастыре

- Усадьбы «Михайловское», «Тригорское», «Петровское» и принадлежащие им мемориальные парки

- городища Велье, Воронич, Врев, Савкино (Савкина Горка)

- Озёра: Белогули, Велье, Кучане, Маленец, Чёрное

- Пойменные луга реки Сороти

- Музей «Пушкинская деревня», «Музей-мельница в деревне Бугрово» и Центр творческих музейных программ в деревне Бугрово

- Научно-культурный центр Пушкинского заповедника в поселке Пушкинские Горы, (НКЦ)

- Имения родственников, друзей и соседей поэта — Воскресенское, Голубово, Дериглазово, Лысая Гора

- Историческая часть купеческого села Велье, XIV—XX вв.

История

О пребывании А. С. Пушкина в Михайловском

Усадьба Михайловское в 1837 г., литография П. А. Александрова по рисунку И. С. ИвановаВпервые юный поэт побывал здесь летом 1817 года и, как сам писал он в одной из своих автобиографий, был очарован «сельской жизнью, русской баней, клубникой и проч. , — но все это нравилось мне недолго»[1].

, — но все это нравилось мне недолго»[1].

Следующий раз Пушкин посещает Михайловское в 1819 году.

С августа 1824 по сентябрь 1826 года Пушкин проживал здесь в ссылке.

В 1824 году полицией в Москве было вскрыто письмо Пушкина, где тот писал об увлечении «атеистическими учениями». Это послужило причиной отставки поэта 8 июля 1824 года от службы[2]. Он был сослан в имение своей матери, и провёл там два года — это самое продолжительное пребывание Пушкина в Михайловском.

Вскоре после приезда Пушкина в Михайловское у него произошла крупная ссора с отцом, фактически согласившимся на негласный надзор за собственным сыном. В конце осени все родные Пушкина уехали из Михайловского[3].

Стол, за которым работал Александр Сергеевич Пушкин. Дом-музей Ганнибалов в селе ПетровскомВопреки опасениям друзей, уединение в деревне не стало губительным для Пушкина. Несмотря на тяжёлые переживания, первая Михайловская осень была плодотворной для поэта, он много читал, размышлял, работал[3]. Пушкин часто навещал соседку по имению П. А. Осипову в Тригорском и пользовался её библиотекой[4] (отец Осиповой, масон, соратник Н. И. Новикова, оставил большое собрание книг). С михайловской ссылки и до конца жизни его связывали дружеские отношения с Осиповой и членами её большой семьи. В Тригорском в 1826 году Пушкин встретился с Языковым, стихи которого были ему известны с 1824 года.

Пушкин часто навещал соседку по имению П. А. Осипову в Тригорском и пользовался её библиотекой[4] (отец Осиповой, масон, соратник Н. И. Новикова, оставил большое собрание книг). С михайловской ссылки и до конца жизни его связывали дружеские отношения с Осиповой и членами её большой семьи. В Тригорском в 1826 году Пушкин встретился с Языковым, стихи которого были ему известны с 1824 года.

Пушкин завершает начатые в Одессе стихотворения «Разговор книгопродавца с поэтом», где формулирует своё профессиональное кредо, «К морю» — лирическое раздумье о судьбе человека эпохи Наполеона и Байрона, о жестокой власти исторических обстоятельств над личностью, поэму «Цыганы» (1827), продолжает писать роман в стихах. Осенью 1824 года он возобновляет работу над автобиографическими записками, оставленную в самом начале в кишинёвскую пору, и обдумывает сюжет народной драмы «Борис Годунов» (окончена 7 (19) ноября 1825 года, опубликована в 1831 году), пишет шуточную поэму «Граф Нулин». Всего в Михайловском поэтом создано около ста произведений.

Всего в Михайловском поэтом создано около ста произведений.

В 1825 году встречает в Тригорском племянницу Осиповой Анну Керн[K 1], которой, как принято считать, посвящает стихотворение «Я помню чудное мгновенье…».

Через месяц после окончания ссылки, в ноябре-декабре 1826 года, он вернулся «вольным в покинутую тюрьму» и провёл в Михайловском около месяца.

Последующие годы поэт периодически приезжал сюда, чтобы отдохнуть от городской жизни и писать на свободе. Так, в 1827 году здесь Пушкин начал роман «Арап Петра Великого»[5].

В 1835 году в Михайловском Пушкин продолжил работать над «Сценами из рыцарских времён», «Египетскими ночами», создал стихотворение «Вновь я посетил».

Могила А. С. ПушкинаВесной 1836 года после тяжёлой болезни умерла мать поэта Надежда Осиповна. Пушкин тяжело переносил эту утрату. Обстоятельства сложились так, что он единственный из всей семьи сопровождал тело Надежды Осиповны к месту погребения в Святые Горы. В апреле 1836-го был последний визит А. С. Пушкина в Михайловское; с этого времени эта усадьба перешла в собственность поэта.

В апреле 1836-го был последний визит А. С. Пушкина в Михайловское; с этого времени эта усадьба перешла в собственность поэта.

Утром 6 февраля 1837 года он сам был погребён в Святогорском монастыре. После смерти, усадьба в Михайловском стала принадлежать его детям.

История музея

Выступление Семёна Гейченко на Всесоюзном Пушкинском празднике поэзии в селе МихайловскомВ 1899 году, в столетнюю годовщину со дня рождения А. С. Пушкина, Михайловское было выкуплено у наследников поэта в государственную собственность. В 1911 году в усадьбе были открыты колония для престарелых литераторов и музей памяти А. С. Пушкина.

В феврале 1918 года усадьбы Михайловское, Тригорское, Петровское были разграблены и сожжены.

17 марта 1922 года, на основании постановления Совета народных комиссаров, усадьбы Михайловское, Тригорское и могила А. С. Пушкина в Святогорском монастыре были объявлены заповедными.

В 1936 году в состав музея-заповедника были включены городище Воронич, Савкина Горка, усадьба Петровское и весь Святогорский монастырь. К 1937 году (столетию со дня смерти А. С. Пушкина) были восстановлены дом-музей поэта в Михайловском, а также некоторые другие постройки.

К 1937 году (столетию со дня смерти А. С. Пушкина) были восстановлены дом-музей поэта в Михайловском, а также некоторые другие постройки.

Во время Великой Отечественной войны заповедник сильно пострадал, были уничтожены здания усадеб, постройки Святогорского монастыря, повреждена могила Пушкина, сильно пострадали ансамбли усадебных парков.

После войны началось восстановление объектов музея-заповедника. Большую роль в восстановлении заповедника сыграл его директор (1945—1989) С. С. Гейченко. К 1949 году восстановлены усадьба Михайловское и Святогорский монастырь, к 1962 году — усадьба друзей поэта Тригорское, к 1977 году — имение предков Пушкина Ганнибалов, Петровское.

В 1992 году Святогорский монастырь был передан Русской Православной церкви.

В 1995 году кроме мемориальных историко-литературных функций, заповедник стал выполнять и природно-ландшафтные.

С 1995 года указом президента России Б. Н. Ельцина музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» включен в свод особо ценных памятников культурного наследия народов Российской Федерации.

С 2013 года распоряжением Правительства Российской Федерации № 714-р от 30 апреля 2013 г. Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» получил статус «Достопримечательное место, связанное с жизнью и творчеством А. С. Пушкина в селе Михайловском и его окрестностях в Пушкиногорском районе Псковской области».

Памятные даты и ежегодные мероприятия

Открытие Всесоюзного Пушкинского праздника поэзии 6 июня 1983 года- 17 марта — День основания Пушкинского Заповедника

- 18 мая — Международный День музеев

- 10 февраля — День памяти А. С. Пушкина

- 6 июня — День рождения А. С. Пушкина (празднуется в первое воскресенье июня), Пушкинский день России, День русского языка

- 21 августа — День приезда Пушкина в Михайловскую ссылку

- 2 августа — День памяти сотрудников Пушкинского Заповедника

Комментарии

- ↑ С Керн Пушкин познакомился в 1820 году в Петербурге в салоне Олениных.

Примечания

- ↑ Бонди С.

М. Рождение реализма в творчестве Пушкина // О Пушкине: Статьи и исследования. — М.: Художественная литература, 1978. — С. 93.

М. Рождение реализма в творчестве Пушкина // О Пушкине: Статьи и исследования. — М.: Художественная литература, 1978. — С. 93. - ↑ Лотман, 1995, с. 95.

- ↑ 1 2 Лотман, 1995, с. 96.

- ↑ Вацуро В. Э., Гиллельсон М. И., Иезуитова Р. В., Левкович Я. Л. Комментарии // Пушкин в воспоминаниях современников: в 2-х т.. — 3-е изд., доп. — СПб.: Академический проект, 1998. — Т. 1. — С. 439—524. — 524 с.

- ↑ Из воспоминаний Алексея Николаевича Вульфа

Литература

Ссылки

Михайловское. Признание Пушкина в любви к другу : lenarudenko — LiveJournal

Михайловское — фамильное имение Пушкина.

«Мой первый друг, мой друг бесценный!» Эти строки многие помнят со школы, так Пушкин горячо выразил свои чувства к лицейскому другу Ивану Пущину, который приехал навестить его в усадьбе Михайловское. Увидев внезапно любимого друга утром во дворе своего дома, радостный Пушкин выбежал к нему навстречу босиком на мороз.

Пущин вспоминал о радостном моменте: «Я оглядываюсь: вижу на крыльце Пушкина, босиком, в одной рубашке, с поднятыми вверх руками. Не нужно говорить, что тогда во мне происходило. Выскакиваю из саней, беру его в охапку и тащу в комнату… Смотрим друг на друга, целуемся, молчим. Он забыл, что надобно прикрыть наготу, я не думал об заиндевевшей шубе и шапке…»

Михайловское осенью

Имение Пушкина в Михайловском. Здесь чувствуется присутствие призрака поэта. Не бойтесь, Пушкин всегда был добрым и любил гостей.

Поэт, который находился в изгнании, описал в стихах приезд Пущина в январе 1825 года.

«И я судьбу благословил

Когда мой двор уединенный,

Пустынным снегом занесенный,

Твой колокольчик огласил»

Так в стихах описал Пушкин тот момент, как Пущин не справился с управлением санями и влетел к нему во двор.

«Скачем опять в гору извилистою тропой; вдруг крутой поворот, и как будто неожиданно вломились с маху в притворенные ворота, при громе колокольчика. Не было силы остановить лошадей у крыльца, протащили мимо и засели в снегу нерасчищенного двора…»

Не было силы остановить лошадей у крыльца, протащили мимо и засели в снегу нерасчищенного двора…»

Так называемый «Домик няни Пушкина»

Конечно, дорогого гостя встретила радушная нянюшка Арина Родионовна, которая благодаря стихам поэта уже стала знаменитой. Пущин догадался, что это именно она.

Няня поэта — Арина Родионовна Матвеева (урожденная Яковлева)*

«Было около восьми часов утра. Не знаю, что делалось. Прибежавшая старуха застала нас в объятиях друг друга в том самом виде, как мы попали в дом: один — почти голый, другой — весь забросанный снегом. Наконец пробила слеза (она и теперь, через тридцать три года, мешает писать в очках), мы очнулись. Совестно стало перед этою женщиной, впрочем, она все поняла. Не знаю, за кого приняла меня, только, ничего не спрашивая, бросилась обнимать. Я тотчас догадался, что это добрая его няня, столько раз им воспетая, — чуть не задушил ее в объятиях».

Пушкин в ссылке — Кавказский пленник

Пушкин не совсем расстроился, покидая Петербург. В течение его жизни многие из его друзей и знакомых были

быть повешенным, заключенным в тюрьму или высланным в более суровых условиях. Посредством

по стандартам того времени он обладал удивительной терпимостью, но

опасность, в которой он стоял, была реальной.

В течение его жизни многие из его друзей и знакомых были

быть повешенным, заключенным в тюрьму или высланным в более суровых условиях. Посредством

по стандартам того времени он обладал удивительной терпимостью, но

опасность, в которой он стоял, была реальной.

Его отправили в Екатеринослав (юг России), где он заболел. и вскоре был отправлен на Кавказ семьей одного друг.Это была настоящая граница с Азией, которая все еще была неспокойной. негодование против русского правления, и Пушкин был глубоко впечатлен дикими пейзажами и беспокойным населением. Один из его самых популярные стихи, Кавказский пленник , о романе между русским пленником и черкесской девушкой, в этот период его путешествий.

В период «больничного» Пушкин путешествовал

по Крыму на обратном пути в офис Инзова, который

переехал в Кишинев в Молдавии. Он начал читать и писать

А если серьезно, то заполняя первую записывающую серию записных книжек

его мысли и проекты. Он также написал ряд стихов и сказок,

и успокаивал его скуку, беспрерывно выбирая ссоры и драки

дуэли.

Он начал читать и писать

А если серьезно, то заполняя первую записывающую серию записных книжек

его мысли и проекты. Он также написал ряд стихов и сказок,

и успокаивал его скуку, беспрерывно выбирая ссоры и драки

дуэли.

Летом 1823 г. переехал в Одессу, на берегу Черного моря. Море. Он проводил там много времени, заводя любовные романы, и пишет оскорбительные эпиграммы о своем новом начальнике, но пушкинские просьбы об отставке игнорировались до тех пор, пока одно из его писем, в котором он беззаботно говорил об «уроках атеизма» был перехвачен.В августе 1824 г. поступил на государственную службу Пушкина. был прекращен, и он вернулся в имение своих родителей в Михайловское под надзором полиции.

Кураторство для Британской библиотеки Майком Филлипсом

Дальше — «Из ссылки — жизнь в родовой усадьбе»

Пушкинская тяга под Михайловским. Псковская область.

Псковская область.

1 я 2 Я 3

— Портрет А.С. Пушкин. Художник — Гайтман. 1822 год.

Известный поэт А.С. Пушкин родился в Москве 26. 05. 1799.

—

Пушкин прочитал свое стихотворение в лицее, 08. 01. 1815 года.

Художник — Репин, 1911 год.

Пушкин учился в Царскосельском лицее с 1811 по 1817 год.

Портрет А.С. Пушкина. Художник — Соколов, 1836 год.

Портрет А.С. Пушкин. Художник — Тропинин.

Портрет

А.С. Пушкина. Александр Пушкин, 1799 года рождения, погиб на дуэли в возрасте 37 лет. Он величайший поэт России.

Он величайший поэт России.

Музей-усадьба А.С. Пушкина. Прекрасный природный ландшафт этого места повлиял на Александра Пушкина.

В 120 км к юго-востоку от Пскова находится монастырь Святых Холмов с его старинным Успенским собором (16 век). Величайший русский поэт XIX века Александр Пушкин похоронен у его стен недалеко от своего любимца.

Усадьба Михайловское.Именно здесь, в псковской деревне, пушкинский

поэзия формировалась, и его гений процветал. Прекрасные усадьбы Тригорское (усадьба друзей поэта,

Осиповых-Вольфов) и Петровское (имение прадеда Пушкина Авраама Ганнибала) вызывали у поэта восторг и удивление. В

Михайловское, где Пушкину пришлось провести «два неприметных года жизни в ссылке», он написал более 100 произведений, в том числе деревенские главы своего большого романа «Евгений».

Онегин, драма Борис Годунов, лирический

стихотворение «Волшебный момент, который я помню …» Пушкин через всю жизнь пронес страстную любовь к

Михайловское, где тысячи людей приходят почтить память поэта

Тяга Пушкина под Михайловским. Он умер

после дуэли с Дантесом 29.01.1837.

Он умер

после дуэли с Дантесом 29.01.1837.

Далее

Живое пером; умереть от меча. Это утверждение напрямую относится к образу жизни Александра Пушкина. Величайший поэт в истории России прожил свою жизнь так, как если бы это случилось с романтическим персонажем в одном из его рассказов или стихотворений. Находясь под сильным влиянием своего наследия и одного из величайших поэтов-романтиков всех времен, лорда Байрона, Пушкин вдохнул жизнь, приключения и личные страдания в свою литературу.Благодаря прекрасному знанию родного языка и его сочетанию с чистыми эмоциями и романтическими идеалами Пушкин стал самым взрывным и влиятельным писателем, когда-либо родившимся русским. Александр Сергеевич Пушкин родился 26 мая (6 июня по новому стилю) 1799 года в Москве в старинной боярской семье. Прадед Пушкина был привезен из Африки в подарок Петру Великому, который относился к нему как к своему родному, придавал ему дворянский статус и сделал его своим товарищем по оружию. |

|

».

». М. Рождение реализма в творчестве Пушкина // О Пушкине: Статьи и исследования. — М.: Художественная литература, 1978. — С. 93.

М. Рождение реализма в творчестве Пушкина // О Пушкине: Статьи и исследования. — М.: Художественная литература, 1978. — С. 93. Псковская область.

Псковская область. Еще до рождения Александра его жизненный путь был сужден необычным.В очень раннем возрасте Пушкин читал книги. У его отца в доме была библиотека, и всякий раз, когда юному Пушкину представлялась возможность, он листал книги, которые определяли его детство, поскольку он был в значительной степени брошенным ребенком. Его родители редко бывали дома, и женщина, которая ухаживала за ним, его ньяня , старая крепостная женщина, рассказывала ему великие истории и легенды о далеких и чудесных странах. Это подпитывало его похожее на губку воображение и творческие силы, которыми он руководствовался в последующие годы.В 1811 году царь Александр I открыл школу для мальчиков — лицей, в котором должен был учиться Пушкин. До открытия школы его образование поступало от наставников, которые научили его читать и писать на французском, языке русской знати. В возрасте 12 лет Пушкин уехал в Царское Село, на вид лицея, где начал свое формальное образование. Там Пушкин произвел огромное впечатление на всех, с кем контактировал.

Еще до рождения Александра его жизненный путь был сужден необычным.В очень раннем возрасте Пушкин читал книги. У его отца в доме была библиотека, и всякий раз, когда юному Пушкину представлялась возможность, он листал книги, которые определяли его детство, поскольку он был в значительной степени брошенным ребенком. Его родители редко бывали дома, и женщина, которая ухаживала за ним, его ньяня , старая крепостная женщина, рассказывала ему великие истории и легенды о далеких и чудесных странах. Это подпитывало его похожее на губку воображение и творческие силы, которыми он руководствовался в последующие годы.В 1811 году царь Александр I открыл школу для мальчиков — лицей, в котором должен был учиться Пушкин. До открытия школы его образование поступало от наставников, которые научили его читать и писать на французском, языке русской знати. В возрасте 12 лет Пушкин уехал в Царское Село, на вид лицея, где начал свое формальное образование. Там Пушкин произвел огромное впечатление на всех, с кем контактировал. Его учителя либо любили его, либо ненавидели, и он был очень популярен среди однокурсников.К моменту окончания лицея в 1817 году Пушкин уже был известен на всю Россию. Его первая законная работа «Руслан и Людмила» была выполнена как дипломная работа. По сей день утверждают, что «Руслан и Людмила» — его величайшее литературное произведение. Все выпускники лицея должны были получить должность в правительстве. Пушкин получил назначение десятым заместителем министра иностранных дел. Эта работа не была престижной, которую он заслужил, но его либеральные взгляды и политическая поэзия помешали ему получить работу лучше.Пушкин внешне не был привлекательным, но его манера поведения и обаяние смогли покорить сердце любой женщины. Как только Пушкин оказался за пределами лицея, он смог вести свой плейбойский образ жизни. У него были романы со многими женщинами и любовниками, которым было трудно устоять перед его гладкой манерой разговора и страстью в его глазах. Он даже вел для себя список, в котором были разделены женщины, с которыми у него были сексуальные отношения, и отношения, которые были чисто платоническими.

Его учителя либо любили его, либо ненавидели, и он был очень популярен среди однокурсников.К моменту окончания лицея в 1817 году Пушкин уже был известен на всю Россию. Его первая законная работа «Руслан и Людмила» была выполнена как дипломная работа. По сей день утверждают, что «Руслан и Людмила» — его величайшее литературное произведение. Все выпускники лицея должны были получить должность в правительстве. Пушкин получил назначение десятым заместителем министра иностранных дел. Эта работа не была престижной, которую он заслужил, но его либеральные взгляды и политическая поэзия помешали ему получить работу лучше.Пушкин внешне не был привлекательным, но его манера поведения и обаяние смогли покорить сердце любой женщины. Как только Пушкин оказался за пределами лицея, он смог вести свой плейбойский образ жизни. У него были романы со многими женщинами и любовниками, которым было трудно устоять перед его гладкой манерой разговора и страстью в его глазах. Он даже вел для себя список, в котором были разделены женщины, с которыми у него были сексуальные отношения, и отношения, которые были чисто платоническими. Его неторопливый образ жизни и провокационная литература в конечном итоге принесли ему ссылку, которую осуществил царь.Царь и власти считали, что было бы лучше разместить Пушкина на юге России, чтобы не подливать масла в разговоры о революции и реформах. Пушкина отправили в маленький городок Кишинев, где он был не в настроении замедлять свою бурную жизнь. Он участвовал во многих дуэлях, имел больше романов и сильно любил азартные игры. На одну из своих дуэлей он прибыл поздно, съев мешок вишни, где обвинил человека в жульничестве при игре в карты. Насмехаясь над офицером, плюнув ямы в его сторону, он избежал огнестрельного ранения, когда офицер выстрелил и промахнулся.Даже не ответив на огонь, он беспечно ушел с дуэли, все еще поедая свою вишню. В 1822 году он был отправлен в Одессу на Кавказ в штаб графа Воронцова. Воронцов относился к Пушкину с неуважением, что проявлялось в тех заданиях, которые он ему давал. Однажды он приказал Пушкину пойти и сделать доклад о нашествии саранчи на очень сельских сельскохозяйственных угодьях.

Его неторопливый образ жизни и провокационная литература в конечном итоге принесли ему ссылку, которую осуществил царь.Царь и власти считали, что было бы лучше разместить Пушкина на юге России, чтобы не подливать масла в разговоры о революции и реформах. Пушкина отправили в маленький городок Кишинев, где он был не в настроении замедлять свою бурную жизнь. Он участвовал во многих дуэлях, имел больше романов и сильно любил азартные игры. На одну из своих дуэлей он прибыл поздно, съев мешок вишни, где обвинил человека в жульничестве при игре в карты. Насмехаясь над офицером, плюнув ямы в его сторону, он избежал огнестрельного ранения, когда офицер выстрелил и промахнулся.Даже не ответив на огонь, он беспечно ушел с дуэли, все еще поедая свою вишню. В 1822 году он был отправлен в Одессу на Кавказ в штаб графа Воронцова. Воронцов относился к Пушкину с неуважением, что проявлялось в тех заданиях, которые он ему давал. Однажды он приказал Пушкину пойти и сделать доклад о нашествии саранчи на очень сельских сельскохозяйственных угодьях. Пушкин вернулся, чтобы доложить, и тотчас же пошел искать графа. Он нашел графа в опере и сказал ему, что готов дать ему полный отчет.Воронцов сказал ему, что это может подождать, но Пушкин настоял. Злобно и язвительно Пушкин сказал: «Саранча прилетела, приземлилась, съела и ушла». Он сказал это стихотворением поэта, которое звучало очень самодовольно и насмешливо, когда цитировалось по-русски. Это взбесило Воронцова, но это была только верхушка айсберга. Так уж вышло, что Пушкин не отказался от любви к женщинам. В то время он вел два дела одновременно. Одна из женщин была женой Воронцова. Узнав об этом, Воронцов сразу связался с Питером.В Петербурге и проинформировал их о происходящем. В итоге Пушкина отправили в родовое имение в Михайловском, где ему не разрешили покидать территорию. Пушкин был с позором освобожден от государственной службы и сослан в родовое имение. В 1824 году он начал проводить свою новую ссылку дома и много писал. Он смог запустить «Евгения Онегина», закончить «Цыган» и «Борис Годунов».

Пушкин вернулся, чтобы доложить, и тотчас же пошел искать графа. Он нашел графа в опере и сказал ему, что готов дать ему полный отчет.Воронцов сказал ему, что это может подождать, но Пушкин настоял. Злобно и язвительно Пушкин сказал: «Саранча прилетела, приземлилась, съела и ушла». Он сказал это стихотворением поэта, которое звучало очень самодовольно и насмешливо, когда цитировалось по-русски. Это взбесило Воронцова, но это была только верхушка айсберга. Так уж вышло, что Пушкин не отказался от любви к женщинам. В то время он вел два дела одновременно. Одна из женщин была женой Воронцова. Узнав об этом, Воронцов сразу связался с Питером.В Петербурге и проинформировал их о происходящем. В итоге Пушкина отправили в родовое имение в Михайловском, где ему не разрешили покидать территорию. Пушкин был с позором освобожден от государственной службы и сослан в родовое имение. В 1824 году он начал проводить свою новую ссылку дома и много писал. Он смог запустить «Евгения Онегина», закончить «Цыган» и «Борис Годунов». Через несколько коротких лет его жизнь изменилась.14 декабря 1825 года, дата восстания декабристов, которое стало катализатором смены власти, когда умер Александр I. Восстание или бунт длился всего несколько часов, было произведено несколько выстрелов, и обошлось без жертв, но большинство заговорщиков и участников были близкими друзьями Пушкиных. Это поставило Пушкина в тупик с новым царем Николаем. Царь Николай I начал свое правление Россией с казни некоторых заговорщиков, изгнал некоторых в Сибирь и заключил в тюрьму некоторых.Когда Николай узнал, что Пушкин входит в круг лиц, причастных к восстанию, он немедленно послал за Пушкиным. В 1826 году Пушкин встретился с новым царем, которого поразила манера поведения поэта. Николай сказал Пушкину, что выпустит его из ссылки и что он будет его личным цензором. Пушкин никак не мог отказаться от этого из-за огромной чести и отличия, которые царь оказывал Пушкину. Однако для Пушкина это было лишь очередной тяжестью, которую ему положили на плечи.

Через несколько коротких лет его жизнь изменилась.14 декабря 1825 года, дата восстания декабристов, которое стало катализатором смены власти, когда умер Александр I. Восстание или бунт длился всего несколько часов, было произведено несколько выстрелов, и обошлось без жертв, но большинство заговорщиков и участников были близкими друзьями Пушкиных. Это поставило Пушкина в тупик с новым царем Николаем. Царь Николай I начал свое правление Россией с казни некоторых заговорщиков, изгнал некоторых в Сибирь и заключил в тюрьму некоторых.Когда Николай узнал, что Пушкин входит в круг лиц, причастных к восстанию, он немедленно послал за Пушкиным. В 1826 году Пушкин встретился с новым царем, которого поразила манера поведения поэта. Николай сказал Пушкину, что выпустит его из ссылки и что он будет его личным цензором. Пушкин никак не мог отказаться от этого из-за огромной чести и отличия, которые царь оказывал Пушкину. Однако для Пушкина это было лишь очередной тяжестью, которую ему положили на плечи. Всю оставшуюся жизнь / литературную карьеру ему придется приспосабливать свои произведения к политическим взглядам и идеалам царя. Царь дошел до редактирования и добавления большей части произведений Пушкина. За тридцать лет царствования Николая на Русской земле он был известен как Железный Царь. Он ввел строгие законы и цензуру по всей стране. Он говорил и действовал в манере, отражающей то, как он правил, будучи очень аккуратным и суровым. Это сделало союз между ним и Пушкиным сравнимым с союзом огня и воды.Пушкин был свободным духом, проповедовал личную свободу и бросал вызов идеалам государства. Это были очень тяжелые времена для Пушкина. Затем наступила зима 1829-1829 годов, когда самый известный поэт России увидел свою будущую жену. Ее звали Наталья Гончарова, ей было 16 лет, и по слухам, она была самой красивой женщиной Москвы. Он встретил ее на первом балу, который она посетила, и с первого момента его намерения состояли в том, чтобы жениться на этой женщине. Следующие два года Пушкин будет преследовать Наталью, пока ее мать, наконец, не согласится на брак.

Всю оставшуюся жизнь / литературную карьеру ему придется приспосабливать свои произведения к политическим взглядам и идеалам царя. Царь дошел до редактирования и добавления большей части произведений Пушкина. За тридцать лет царствования Николая на Русской земле он был известен как Железный Царь. Он ввел строгие законы и цензуру по всей стране. Он говорил и действовал в манере, отражающей то, как он правил, будучи очень аккуратным и суровым. Это сделало союз между ним и Пушкиным сравнимым с союзом огня и воды.Пушкин был свободным духом, проповедовал личную свободу и бросал вызов идеалам государства. Это были очень тяжелые времена для Пушкина. Затем наступила зима 1829-1829 годов, когда самый известный поэт России увидел свою будущую жену. Ее звали Наталья Гончарова, ей было 16 лет, и по слухам, она была самой красивой женщиной Москвы. Он встретил ее на первом балу, который она посетила, и с первого момента его намерения состояли в том, чтобы жениться на этой женщине. Следующие два года Пушкин будет преследовать Наталью, пока ее мать, наконец, не согласится на брак. Они поженились в 1831 году; через десять месяцев после того, как мать одобрила предложение. На свадебной церемонии на службу обрушилось несколько дурных предзнаменований. Кольцо Пушкина упало на пол, и его свеча задула. Пушкин относился к этому очень серьезно, что видел в нем признаки грядущих проблем. Большие долги и обвинения Натальи в многочисленных интрижках мешали браку Пушкина и Натальи. Это подпитало страстную личность Пушкина, и он стал ревнивым мужем, который был готов пожертвовать своей жизнью на дуэли, чтобы защитить свою честь.Это именно то, что он должен был сделать, и именно так он умер. Французский барон по имени Жорж-Шарль Дантес привлек внимание жены Пушкина. Она тоже привлекла его внимание, будучи самой красивой женщиной во всей России, и они часто встречались на королевских приемах, литературных салонах и официальных балах. Охваченный ревнивым гневом, Пушкин в конце концов вызвал Дантеса на дуэль 5 ноября 1836 года. Дуэль состоялась только 27 января 1837 года, и это был последний день, когда Пушкин видел живыми глазами.

Они поженились в 1831 году; через десять месяцев после того, как мать одобрила предложение. На свадебной церемонии на службу обрушилось несколько дурных предзнаменований. Кольцо Пушкина упало на пол, и его свеча задула. Пушкин относился к этому очень серьезно, что видел в нем признаки грядущих проблем. Большие долги и обвинения Натальи в многочисленных интрижках мешали браку Пушкина и Натальи. Это подпитало страстную личность Пушкина, и он стал ревнивым мужем, который был готов пожертвовать своей жизнью на дуэли, чтобы защитить свою честь.Это именно то, что он должен был сделать, и именно так он умер. Французский барон по имени Жорж-Шарль Дантес привлек внимание жены Пушкина. Она тоже привлекла его внимание, будучи самой красивой женщиной во всей России, и они часто встречались на королевских приемах, литературных салонах и официальных балах. Охваченный ревнивым гневом, Пушкин в конце концов вызвал Дантеса на дуэль 5 ноября 1836 года. Дуэль состоялась только 27 января 1837 года, и это был последний день, когда Пушкин видел живыми глазами. Он умер через два дня, 29 января (10 февраля по новому стилю) вместе с женой у его постели и многими своими близкими друзьями. В 37 лет судьба Пушкина сложилась, как у романтического персонажа в одном из его стихов или романов. Похоронен в родовом имении в Михайловском, где провел два года ссылки, где любовь к литературе нашел в библиотеке отца и где его творческую энергию структурировала его няня с ее фантастическими рассказами.Теперь, спустя 200 лет со дня его рождения, он считается отцом русской литературы в своеобразном ренессансе Золотого века русского искусства. Никто не может утверждать, что богатство литературы, которую Пушкин принес русскому народу, а также всему миру, так или иначе повлияло на каждого русского писателя по сей день и на долгие годы. Переведенные версии его текстов можно прочитать практически на любом языке. Его литература, кажется, преодолевает культурные и языковые барьеры, чем-то напоминающее литературу Шекспира.Читать его литературу на русском языке — значит дышать русским духом и душой.

Он умер через два дня, 29 января (10 февраля по новому стилю) вместе с женой у его постели и многими своими близкими друзьями. В 37 лет судьба Пушкина сложилась, как у романтического персонажа в одном из его стихов или романов. Похоронен в родовом имении в Михайловском, где провел два года ссылки, где любовь к литературе нашел в библиотеке отца и где его творческую энергию структурировала его няня с ее фантастическими рассказами.Теперь, спустя 200 лет со дня его рождения, он считается отцом русской литературы в своеобразном ренессансе Золотого века русского искусства. Никто не может утверждать, что богатство литературы, которую Пушкин принес русскому народу, а также всему миру, так или иначе повлияло на каждого русского писателя по сей день и на долгие годы. Переведенные версии его текстов можно прочитать практически на любом языке. Его литература, кажется, преодолевает культурные и языковые барьеры, чем-то напоминающее литературу Шекспира.Читать его литературу на русском языке — значит дышать русским духом и душой. Стоит потратить время и усилия на изучение русского языка, чтобы просто прочитать Пушкина так, как он его написал, без эффекта разбавления, который переводы придают литературе. Автор

Стоит потратить время и усилия на изучение русского языка, чтобы просто прочитать Пушкина так, как он его написал, без эффекта разбавления, который переводы придают литературе. Автор  С. Пушкина на Мойке

Уголок спальни в доме-музее Александра Пушкина на Мойке https://www.youtube.com/watch?v=ru.alamy.com/licenses-and-pricing/?v=1https://www.alamy.com/stock-photo-bed-room-corner-in-alexander-pushkin-house-museum-on-moika-street-22971950 .html

С. Пушкина на Мойке

Уголок спальни в доме-музее Александра Пушкина на Мойке https://www.youtube.com/watch?v=ru.alamy.com/licenses-and-pricing/?v=1https://www.alamy.com/stock-photo-bed-room-corner-in-alexander-pushkin-house-museum-on-moika-street-22971950 .html alamy.com/licenses-and-pricing/? V = 1 https://www.alamy.com/stock-photo-pushkin-house-moscow-russia-74328295.html

alamy.com/licenses-and-pricing/? V = 1 https://www.alamy.com/stock-photo-pushkin-house-moscow-russia-74328295.html Внешний вид Пушкинского дома в Лондоне, Великобритания, апрель 2014 г. https://www.alamy.com/licenses-and-pricing/?v=1https://www.alamy.com/exterior-of-pushkin-house-london-uk-april-2014-image68532033.html

Внешний вид Пушкинского дома в Лондоне, Великобритания, апрель 2014 г. https://www.alamy.com/licenses-and-pricing/?v=1https://www.alamy.com/exterior-of-pushkin-house-london-uk-april-2014-image68532033.html Россия

Институт русской литературы или Пушкинский дом в Санкт-Петербурге. Россия https://www.alamy.com/licenses-and-pricing/? V = 1 https://www.alamy.com/stock-photo-institute-of-russian-literature-or-the-pushkin-house-in -ст-петербург-83224295.html

Россия

Институт русской литературы или Пушкинский дом в Санкт-Петербурге. Россия https://www.alamy.com/licenses-and-pricing/? V = 1 https://www.alamy.com/stock-photo-institute-of-russian-literature-or-the-pushkin-house-in -ст-петербург-83224295.html youtube.com/watch?v=ru.alamy.com/licenses-and-pricing/?v=1https://www.alamy.com/stock-photo-sep-2008-pushkin-house-museum-on-ulitsa-arbat-street-moscow-russia-20296788 .html

youtube.com/watch?v=ru.alamy.com/licenses-and-pricing/?v=1https://www.alamy.com/stock-photo-sep-2008-pushkin-house-museum-on-ulitsa-arbat-street-moscow-russia-20296788 .html Основана в 1954 году по адресу: 5a Bloomsbury Square, Лондон.

Pushkin House Bloomsbury London — старейший в Великобритании независимый культурный центр России. Основана в 1954 году по адресу: 5a Bloomsbury Square London. Https://www.alamy.com/licenses-and-pricing/? V = 1https: // www.alamy.com/pushkin-house-bloomsbury-london-the-uks-oldest-independent-russian-cultural-centre-founded-in-1954-based-at-5a-bloomsbury-square-london-image392465583.html

Основана в 1954 году по адресу: 5a Bloomsbury Square, Лондон.

Pushkin House Bloomsbury London — старейший в Великобритании независимый культурный центр России. Основана в 1954 году по адресу: 5a Bloomsbury Square London. Https://www.alamy.com/licenses-and-pricing/? V = 1https: // www.alamy.com/pushkin-house-bloomsbury-london-the-uks-oldest-independent-russian-cultural-centre-founded-in-1954-based-at-5a-bloomsbury-square-london-image392465583.html Санкт-Петербург, Россия.

Институт русской литературы (Пушкинский дом). Санкт-Петербург, Россия. Https://www.alamy.com/licenses-and-pricing/? V = 1 https://www.alamy.com/stock-photo-institute-of-russian-literature-the-pushkin -дом-санкт-петербург-россия-36226239.html

Санкт-Петербург, Россия.

Институт русской литературы (Пушкинский дом). Санкт-Петербург, Россия. Https://www.alamy.com/licenses-and-pricing/? V = 1 https://www.alamy.com/stock-photo-institute-of-russian-literature-the-pushkin -дом-санкт-петербург-россия-36226239.html alamy.com/licenses-and-pricing/? V = 1https: //www.alamy. com / stock-photo-russia-saint-petersburg-скульптура-львы-под-снегом-на-макаровой-43953893.html

alamy.com/licenses-and-pricing/? V = 1https: //www.alamy. com / stock-photo-russia-saint-petersburg-скульптура-львы-под-снегом-на-макаровой-43953893.html Входной фасад Пушкинского дома, Блумсбери-сквер; Старейший в Лондоне независимый российский культурный центр, основанный в 1954 году Марией Зерновой.alamy.com/licenses-and-pricing/?v=1https://www.alamy.com/doorway-frontage-of-pushkin-house-bloomsbury-square-londons-oldest-independent-russian-cultural-centre-founded -in-1954-by-maria-zernova-image345975802.html

Входной фасад Пушкинского дома, Блумсбери-сквер; Старейший в Лондоне независимый российский культурный центр, основанный в 1954 году Марией Зерновой.alamy.com/licenses-and-pricing/?v=1https://www.alamy.com/doorway-frontage-of-pushkin-house-bloomsbury-square-londons-oldest-independent-russian-cultural-centre-founded -in-1954-by-maria-zernova-image345975802.html alamy.com/licenses-and-pricing/? V = 1https: // www.alamy.com/pushkin-house-museum-and-the-ministry-of-foreign-affairs-from-ulitsa-image61320500.html

alamy.com/licenses-and-pricing/? V = 1https: // www.alamy.com/pushkin-house-museum-and-the-ministry-of-foreign-affairs-from-ulitsa-image61320500.html Он поддерживает и способствует великолепию, богатству и красоте

Пушкинский дом в Лондоне — зарегистрированная благотворительная организация, принадлежащая и управляемая Трестом Пушкинского дома. Он поддерживает и продвигает великолепие, богатство и красоту https://www.alamy.com/licenses-and-pricing/? V = 1https: //www.alamy.com/pushkin-house-london-is-a-registered -Благотворительность-принадлежащая-и-управляемая-Пушкинскому-дому-доверию-она-поддерживает-поддерживает-продвигает-великолепие-богатство-и-красоту-o-image362070719.html

Он поддерживает и способствует великолепию, богатству и красоте

Пушкинский дом в Лондоне — зарегистрированная благотворительная организация, принадлежащая и управляемая Трестом Пушкинского дома. Он поддерживает и продвигает великолепие, богатство и красоту https://www.alamy.com/licenses-and-pricing/? V = 1https: //www.alamy.com/pushkin-house-london-is-a-registered -Благотворительность-принадлежащая-и-управляемая-Пушкинскому-дому-доверию-она-поддерживает-поддерживает-продвигает-великолепие-богатство-и-красоту-o-image362070719.html alamy.com/licenses-and-pricing/? V = 1https: //www.alamy.com/russia-saint-petersburg-group- из-солдат-из-москвы-глядя-на-пушкина-image882816.html

alamy.com/licenses-and-pricing/? V = 1https: //www.alamy.com/russia-saint-petersburg-group- из-солдат-из-москвы-глядя-на-пушкина-image882816.html С. Пушкина

Россия, Московская область, Москва, Арбат-площадь, Дом-музей А.С. Пушкина https://www.who.int/alamy.com/licenses-and-pricing/?v=1https://www.alamy.com/stock-photo-russia-moscow-oblast-moscow-arbat-area-alexander-pushkin-house-museum-149551183.html

С. Пушкина

Россия, Московская область, Москва, Арбат-площадь, Дом-музей А.С. Пушкина https://www.who.int/alamy.com/licenses-and-pricing/?v=1https://www.alamy.com/stock-photo-russia-moscow-oblast-moscow-arbat-area-alexander-pushkin-house-museum-149551183.html alamy.com/licenses-and-pricing/? V = 1 https://www.alamy.com/the-pushkin-house-museum-on-old -arbat-in-moscow-russia-image184890898.html

alamy.com/licenses-and-pricing/? V = 1 https://www.alamy.com/the-pushkin-house-museum-on-old -arbat-in-moscow-russia-image184890898.html Россия https://www.alamy.com/licenses-and-pricing/? V = 1 https://www.alamy.com/stock-photo-the-pushkin-house-in-st-petersburg-russia-88609515.html

Россия https://www.alamy.com/licenses-and-pricing/? V = 1 https://www.alamy.com/stock-photo-the-pushkin-house-in-st-petersburg-russia-88609515.html А. Ганнибала (родственник русского поэта А. С. Пушкина) крупным планом

Пушкинские горы, Россия — 18 октября 2014 г .: Усадьба П. А. Ганнибала (родственника русского поэта А. С. Пушкина) крупным планом https://www.alamy.com/licenses-and-pricing/? V = 1https: / /www.alamy.com/pushkinskie-gory-russia-october-18-2014-the-manor-house-of-pa-hannibal-relative-of-the-russian-poet-as-pushkin-is-close-up -image389794427.html

А. Ганнибала (родственник русского поэта А. С. Пушкина) крупным планом

Пушкинские горы, Россия — 18 октября 2014 г .: Усадьба П. А. Ганнибала (родственника русского поэта А. С. Пушкина) крупным планом https://www.alamy.com/licenses-and-pricing/? V = 1https: / /www.alamy.com/pushkinskie-gory-russia-october-18-2014-the-manor-house-of-pa-hannibal-relative-of-the-russian-poet-as-pushkin-is-close-up -image389794427.html alamy.com/licenses-and-pricing/? V = 1 https://www.alamy.com/russia-moscow-arbat-area-alexander -пушкина-дом-музей-image227125667.html

alamy.com/licenses-and-pricing/? V = 1 https://www.alamy.com/russia-moscow-arbat-area-alexander -пушкина-дом-музей-image227125667.html